«Ледовое побоище» в образах и картинах

и с ним многие другие

русские из Суздаля.

Они имели бесчисленное количество луков,

очень много красивейших доспехов.

Их знамена были богаты,

их шлемы излучали свет.

Старшая Ливонская рифмованная хроника

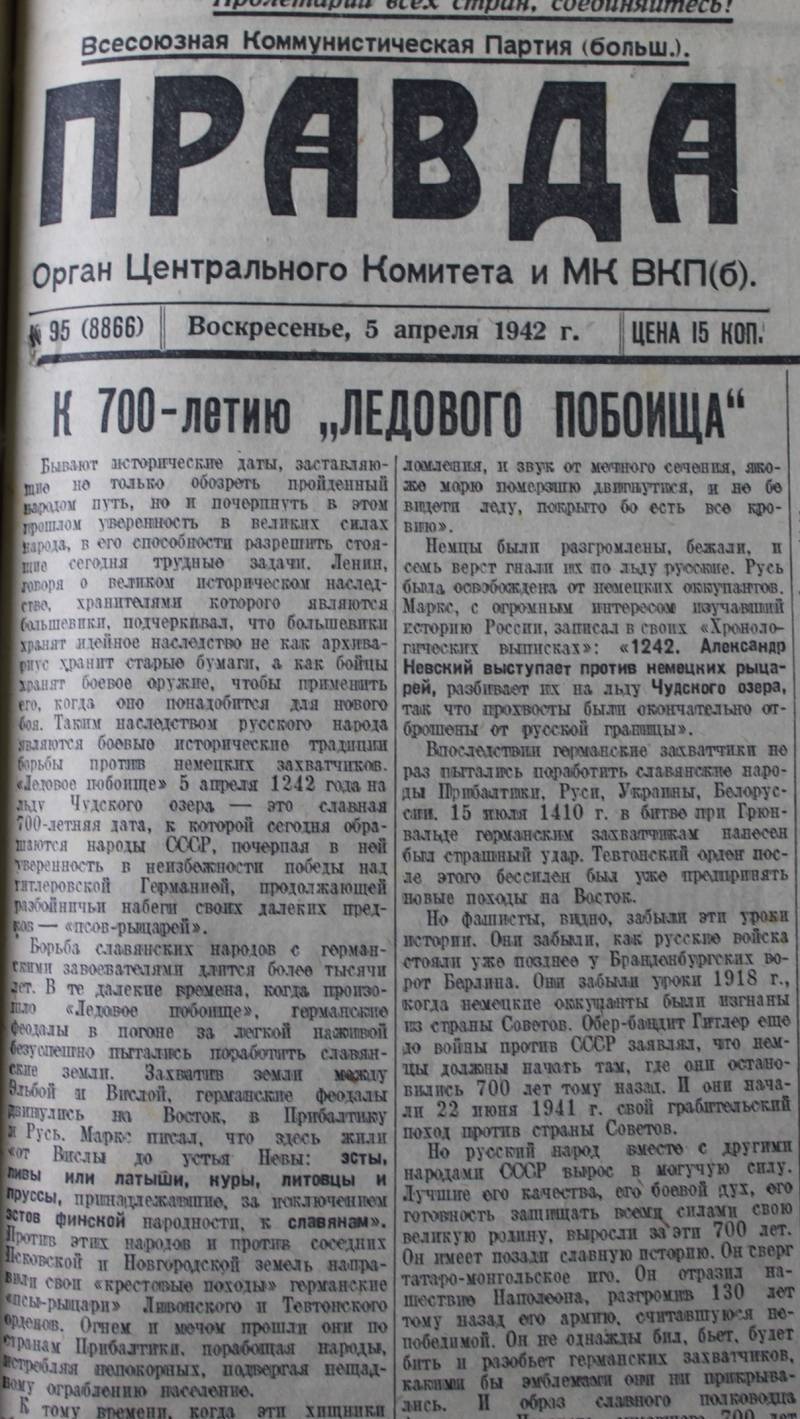

Искусство и история. «А где «Побоище»? Такие пошли ко мне обращения читателей «ВО» после публикации материала про Куликовскую битву в образах и картинах. А с «Побоищем» так: было время, когда его очень даже неохотно писали. Потом, напротив, разве что ленивый его не писал. Так что давать анализ всем картинам, на которых оно изображено, просто физически невозможно. Но тема, безусловно, очень интересная, поэтому пришло время рассмотреть и ее. Но начать придется нам… опять-таки с газеты «Правда», которая 5 апреля 1942 года, то есть как раз к юбилею, опубликовала статью, посвященные этому событию. Другой материал, причем даже с картинкой, напечатала газета «Московский большевик».

К этому времени на экранах СССР уже повсеместно шел кинофильм Эйзенштейна «Александр Невский», который сначала был выпущен в прокат, затем, после 23 августа 1939 года, убран из проката и положен на полку, но после 22 июня 1941 года вновь увидел свет, хоть и не сразу, а лишь после слов Сталина о том, что нам в борьбе с врагами нашей Родины надобно равняться на наших героических предков.

Ну а дальше картины на эту эпическую тему посыпались как из рога изобилия. И ясно почему…

В. А. Серов написал две картины. Первая – собственно битва и вторая: «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». Интересно, что последняя как-то очень перекликается… с «Боярыней Морозовой». И тут нам, по сути нечего искать. Князь есть, пленные немцы у стремени есть, народ присутствует и ликует… Тут придраться не к чему.

Но вот там, где битва…

То есть вот с этого началось, а затем образцы вопиющей небрежности, вовсе недостойной отечественной истории, начали множиться и множиться, и множиться. Вот, например, художник Костылев Дмитрий Павлович. И закончил, и член престижных союзов, и на пленэр во Францию ездил… Словом, мастер. Сам про себя пишет: «Творчество для меня — это попытка найти ответы на вечные вопросы бытия человека… И обращение к достойным и сильным личностям прошлого и современности — таким, как Св. Петр, митрополит Московский или Петр I, император российский, и другим, происходит из желания на примерах их жизни несколько приблизиться к этой цели…» Замечательно! И вот как это решено в цвете…

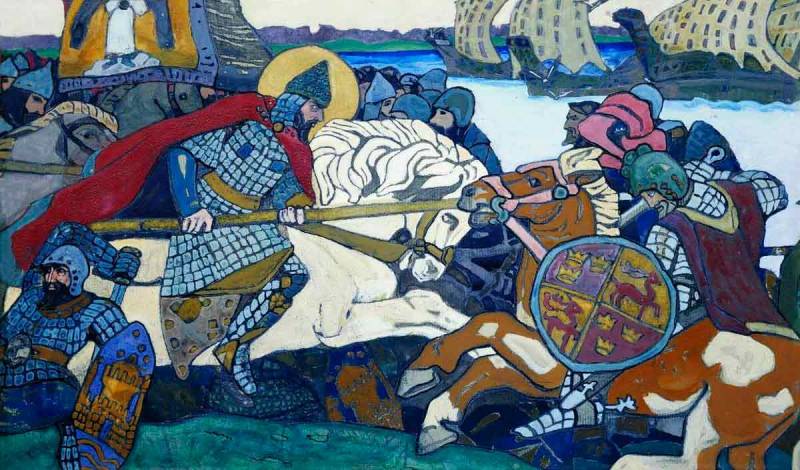

Тут мы видим прямо-таки буйство безграничной фантазии автора. Начнем слева направо и уж посмеемся вдосталь. Прежде всего лучник в кирасе и шлеме бургиньот, то есть в доспехах где-то середины XVI века. Тут же опять куча касок из «Невского…», и на самом виду стоит арбалетчик и крутит «нюрнбергский вороток», который тоже в 1242 году еще не изобрели. Князь Александр куда-то шлем потерял, но боя не бросил, ну, это бывает, но смешит другое: мужик в исподней рубахе с вилами-тройчаткой. А немцы-то и с алебардами одна другой чудней. Видно, у швейцарских наемников одолжили после битвы при Земпахе. Да и те тогда проще были. А те, что здесь, на картине, — это уж век XVII, ничуть не менее! Ну и на переднем плане, разумеется, кто? Мужик в лаптях! Но лапти были рабочей обувью крестьян, причем летней. По вопросу истории распространения лаптей на Руси существует богатая историография и целый спектр мнений, часто взаимно противоположных. Известно и то, что на войну надевали все лучшее, чтобы произвести на врага впечатление. Так что хотя единого мнения о лаптях и не существует, я бы не стал рисовать лапотника на первом плане. Что за странное желание нашу посконность-то выпячивать? Зачем? Уж надел бы на него какие-нибудь опорки из кожи козла. Делали ли же тогда такие. И хуже картина от этого бы не стала!

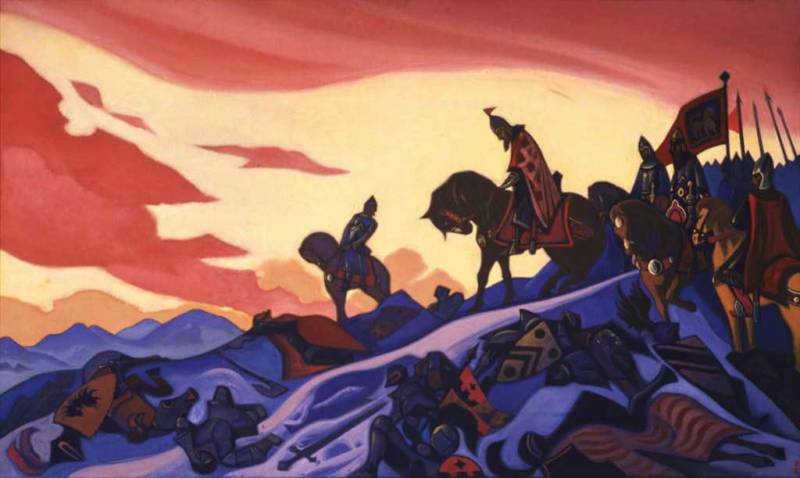

В 90-е годы множество батальных картин написал художник Игорь Дзысь. И среди его работ есть и «Побоище». И эта его работа (см. ниже) — отличный пример того, что может сделать художник, который, во-первых, умеет рисовать, а во-вторых, знает исторические реалии, то есть материальную составляющую культуры, уставы рыцарских орденов, а главное — понимает разницу между единичным и массовым. И вот на этом его полотне есть и единичное, и массовое, и соответствующее эпохе, и могущее соответствовать – словом это, пожалуй, единственная работа которую можно поставить другим художникам в пример.

Если посмотреть его блог, то по отдельности воины будут смотреться очень даже неплохо. Но на картине мы видим, что и рыцари, и наши воины совершенно неправильно используют копья. Так они пользовались на «Гобелене из Байё». Но затем доминантным приемом стало куширование копья (то есть когда его зажимают под мышкой!), поскольку сами копья сделались длиннее! И почему-то все они принадлежат к ордену Добжиньских братьев. Может быть, здесь показана их битва с Даниилом Галицким, который разбил их в 1237 году? Потому как на Чудском озере рыцари-то были с черными крестами. Ну и зачем рыцарь в рогатом шлеме так «буйну голову» склонил? Чтобы ничего в щели шлема не увидеть? То есть мало знать, кто как был в то время одет. Надо еще иметь и представление о тактике и не мешать в первых рядах конницу с пехотой!

К этому времени, как говорится, ну все, все стало известно, все есть, работает Интернет – бери и пиши. Или… срисовывай. Так нет же! Смотрим на «это» внимательно. Уж бог с ним, с рыцарем, что вылезает из проруби. Но вы посмотрите, как князь Александр, находясь на коне несколько позади от немецкого рыцаря в центре, умудряется тем не менее поразить его копьем в грудь! Ну не бывает так и не нужно было так рисовать! А уж нарисовал, увидел, что ошибся, так можно и нужно было перерисовать, а не смешить людей, которые на такие вот «откровения» наших «художников» смотрят!

Информация