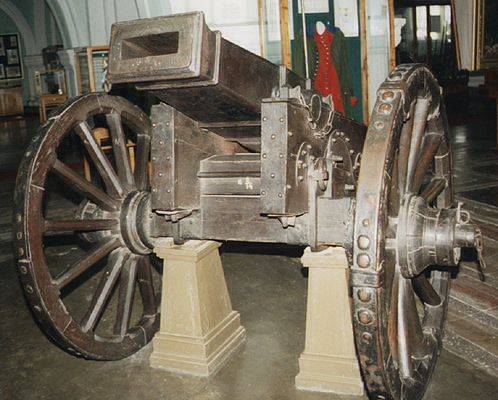

«Секретная гаубица» Шувалова

Оружие из музеев. Во время учебы в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта я жил в студенческом общежитии на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью. Так как с детства рисовал танки и самолеты, то пройти мимо Музея инженерных войск и артиллерии я не мог. Фотоаппарат для студента в то время был непозволительной роскошью. Поэтому я купил альбом и по выходным ходил в музей, благо он был в пяти минутах ходьбы от общежития, и рисовал все, что только можно. Пушки, ружья, шпаги и знамена. Кавалеристов с картин на стенах музея. До сих пор с удовольствием листаю эти старые пожелтевшие альбомы. Некоторые детали оружия не всегда увидишь на фото. Да и в книгах не увидишь весь спектр стрелкового оружия XVII—XIX веков. А до 90-х годов прошлого века в популярной литературе нечасто можно было прочитать об оружии.

Историческая литература больше уделяла внимания описанию событий, чем техническим параметрам оружия того периода.

Прочитав роман В. Пикуля «Пером и шпагой», я с увлечением стал копать информацию по истории Семилетней войны, благо, как добросовестный читатель, был допущен в святая святых городской библиотеки в родных Великих Луках. Да и институтская библиотека имела неплохой фонд исторической литературы, в том числе и научной.

Увы, но, кроме описания и схем сражений, мало что удалось нарыть.

Кроме того, учеба занимала основное время. Я был, как говорит нынешняя молодежь, «ботаником». То есть пахал сам. Специальность «промышленное и гражданское строительство» да ещё специализация по кафедре «Архитектура» — это чертежи, чертежи и ещё раз чертежи. Причем компьютеры тогда были размером с комод и способны были производить лишь элементарные расчеты. Правда, калькуляторы уже появились. Отечественная «Электроника» имела приличные габариты. А импортные «Casio» и «Citizen» для студента были неподъемны. О чертежах на компьютере и не мечтали.

Однако походы в Артиллерийский музей позволили достаточно подробно сформировать познания об оружии той эпохи. Как русской, так и прусской армий. Благо как отечественного, так и трофейного оружия в музее было в избытке.

Пушек допетровской эпохи в залах и на открытых площадках музея много, но рисовать стволы без лафетов было не очень интересно. Пушки времен Нарвы и Полтавы: увы, рисунки не сохранились. Где-то я их «посеял» при переездах. А вот по Семилетней войне графика сохранилась.

И хотя моя основная специализация в издательском деле — иллюстрации в журналах и книгах, эпистолярный жанр мне не чужд тоже.

Однажды, подняв свой архив, я обнаружил рисунки пушек Семилетней войны. В том числе шуваловских гаубиц. Почему бы не рассказать о них? Тем более что они стали предтечей орудий, получивших в Русской армии наименование «единорогов» и прослуживших верой и правдой более 100 лет.

Тот же В. Пикуль писал (простите, не дословно), мол, возьмите дырку, обрамите её бронзой — и получите пушку. На самом деле не все так просто.

Создавая регулярную армию, Петр I уделял огромное внимание развитию артиллерии. В наследство от стрелецкого войска новой русской армии досталось большое количество орудий, не отвечавших требованиям времени. Это были пушки и мортиры, значительно различавшиеся по калибру и конструкции. Полевая артиллерия практически отсутствовала. Петр I предпринял попытку унифицировать систему артиллерийского вооружения. В период его правления значительно уменьшилось количество калибров орудий и упростилась конструкция лафетов и станков. Появились новые пушки с укороченными стволами — гаубицы. Эти орудия могли вести не только настильный, но и навесной огонь. Однако русских оружейных дел мастеров не покидала мысль улучшить боевые характеристики новых орудий. Если стрельба ядрами зависела лишь от длины ствола и заряда пороха, то стрельба картечью требовала иных подходов. Ведь при выстреле картечью пули разлетаются от обреза ствола во всех направлениях. Часть их летит выше цели, а часть зарывается в землю, не долетая до цели. Чтобы большая часть картечи разлеталась в горизонтальном направлении, нужно было как бы «раздвинуть» ствол орудия в стороны. Первую опытную 3-фунтовую пушку отлили из чугуна тульские оружейники в 1722 году. Она имела ствол прямоугольного сечения и могла стрелять как ядрами, так и картечью. В ствол входило три ядра, то есть ширина ствола равнялась трем высотам. Новое орудие выдержало испытания, но на вооружение принято не было. Его боевые характеристики оказались очень низкими. Из-за прорыва пороховых газов в промежутки между ядрами и в углах ствола дальность стрельбы была незначительной, большая часть картечи тоже не долетала до цели. Живучесть ствола орудия также была невысокой: в углах прямоугольника из-за неравномерной нагрузки образовались трещины. Стрелять из такой пушки стало опасно.

Спустя тридцать лет благодаря совершенствованию технологии изготовления орудий русские оружейники создали новую гаубицу. Идея создания принадлежит генерал-фельдцейхмейстеру графу П. И. Шувалову. А воплотили ее в жизнь оружейники майор Мусин-Пушкин и мастер Степанов. Орудие имело овальный ствол и коническую зарядную камеру. Это позволяло, с одной стороны, обеспечить разлет основной массы картечных пуль в горизонтальной плоскости. С другой стороны, живучесть ствола повысилась до приемлемого уровня. Гаубицы предназначались в первую очередь для уничтожения пехоты и кавалерии противника на поле боя. С середины 1754 года новые гаубицы стали поступать в полки полевой артиллерии. Первое время стволы новых орудий на марше закрывали чехлами, чтобы враг не узнал об их конструкции.

Боевое крещение «секретные» гаубицы (так их стали называть) получили в сражениях Семилетней войны, в боях с армией Фридриха II. В сражении под Гросс-Егерсдорфом именно секретным гаубицам принадлежит главная роль в победе. Вот как известный писатель Валентин Пикуль описывает эти события:

Казачья лава, настигаемая врагом, панически отхлынула обратно. Вытянулись в полете остромордые степные кони, раздувая ноздри — в крови, в дыму. Никто не догадался в ставке Левальда, что это совсем не бегство казаков, — нет, это был рискованный маневр…

Русская инфантерия расступилась перед казаками. Она словно открывала сейчас широкие ворота, в которые тут же проскочила казачья лава. Теперь эти «ворота» надо спешно захлопнуть, чтобы — следом за казаками — не ворвались враги в центр лагеря. Пехота открыла неистовый огонь, но «ворота» затворить не успела… Не успела и не смогла!

Добротная прусская кавалерия, сияя латами, «пошквадронно, в наилучшем порядке текла как некая быстрая река» прямо внутрь русского каре. Фронт был прорван, прорван, прорван… Кирасиры рубили подряд всех, кто попадал под руку.

— Я ничего не вижу, — в нетерпении топал ботфортами Левальд, — Кто мне объяснит, что там случилось?

А случилось вот что…

Атака казаков была обманной, они нарочно завели кирасиров прямо под русскую картечь. Гаубицы шарахнули столь удачно, что целый прусский эскадрон (как раз средний в колонне) тут же полег костьми. Теперь «некая быстрая река» вдруг оказалась разорванной в своем бурном неустрашимом течении. Кирасиры же, которые «уже вскакали в наш фрунт, попали как мышь в западню, и они все принуждены были погибать наижалостнейшим образом».

Насчет «подкатила» Валентин Пикуль, конечно, загнул. Увы, конструкция лафетов полевых орудий не позволяли оперативно перемещать их по полю боя.

Скорее всего, позиция гаубиц была подготовлена заранее, а казаки просто вывели под стволы пушек прусских кирасиров. А дальше — дело техники.

Однако желание иметь возможность оперативно перемещать по полю артиллерийские орудия менее чем через 50 лет приведет к появлению в европейских армиях конной артиллерии.

Однако «секретные» гаубицы недолго состояли на вооружении полевой артиллерии русской армии. Все же живучесть ствола оказалась ниже, чем у обычных орудий, да и стрельба ядрами из них оказалась практически невозможной. А главное, в русской армии появились новые системы артиллерийских орудий — «единороги». Созданные на основе гаубиц, они имели более длинный ствол и коническую зарядную камеру. Баллистические характеристики оказались выдающимися для своего времени. Единороги состояли на вооружении русской армии более ста лет. Но это уже другая история.

Информация